全国の焼酎蔵の数を見ると、九州に焼酎蔵がたくさんあります。

鹿児島県に至っては、109の蔵元が焼酎を製造しております。

ではなぜ焼酎は鹿児島県が有名なのでしょうか?

今回はその理由につきまして、解説していきます。

【焼酎造りに適した気候】

様々な理由がございますが、一番の理由は【焼酎造りに適した気候】だと思われます。

焼酎造りに「麹」が欠かせません。

※「麹」とは…デンプンを糖質に分解し、クエン酸を分泌することで雑菌の繁殖を防ぎ、発酵を安定させます。

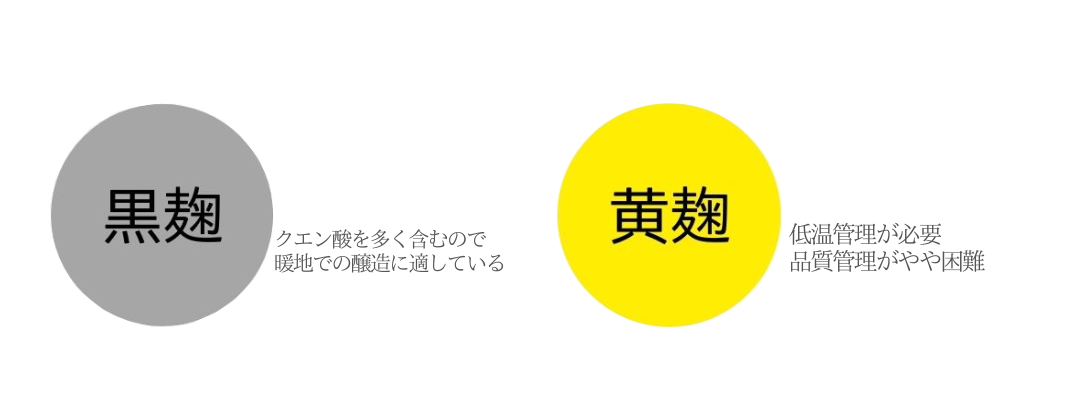

当時、日本酒に使われていた「黄麹」が沖縄での泡盛造りへと伝わってきました。

ですが、暖かい気候ではうまく発酵が行われませんでした。

そのため、温暖な風土に適した「黒麹」が使われました。

「黒麹」で作られた焼酎は、もろみが腐ることなく立派に出来上がりました。

焼酎用に使われた「黒麹」は、温暖な気候が適していました。

技術が発達した今では、気候はあまり関係なくなってきているようですが、

現在も昔の焼酎づくりが今でも残されているということです。

【蒸留酒の始まりは沖縄・九州】

蒸留酒はタイや中国などの海外から伝わってきました。

そして、国内では九州・沖縄に入ってきました。

蒸留酒の始まりの地で、古くからその技術が守られ、進化してきたということです。

【原料の原産地】

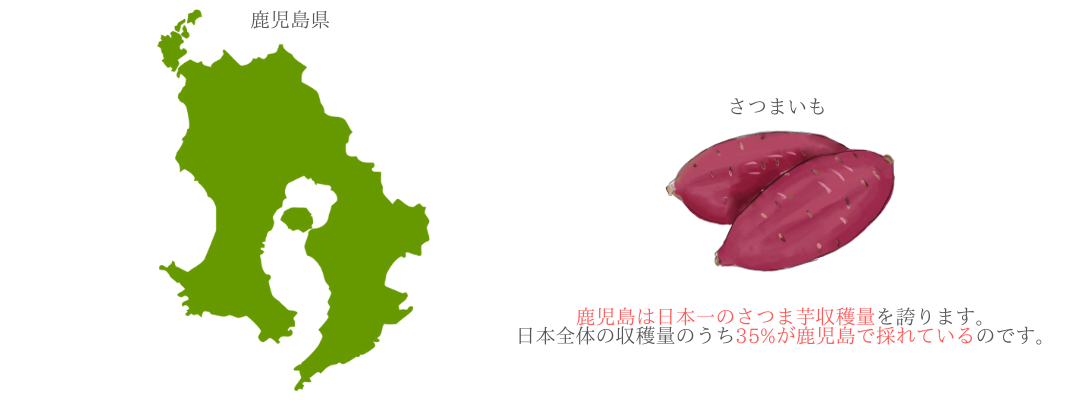

焼酎の代表格と言えるのが芋焼酎が有名ですよね。

地が痩せていたとされる九州の南部では、米の栽培にはあまり向かなかったそうです。

しかし、そういった地でもさつまいもは十分に育ち、重宝されていたようです。

今も昔も焼酎はこれらの特産品を用いて発展してきています。